とよはしパパママレポーターブログ › 行政・知識

2020年12月25日

1歳半から始める食育②材料は2つだけ!超簡単コネコネ団子編(散らからず、片付けも楽!)

こんにちは!

食べ物にとても興味津々な2歳児がいるsakuraです。

親子で食を楽しみながら食育する方法を体験できる講座・幼児ふれあい教室「五感で楽しむ食育」の体験レポート第2回目です。

全4回、1歳半〜の小さな子どもでも作ることができるレシピで様々な料理に親子で挑戦中!

本当に簡単だったので、ぜひおうちでもやってみてくださいね♪

まずは、食育として豆のお話からです。

一言に豆といっても様々な種類があり、大きさ・形・色もそれぞれ特徴的。

そのままの形ではなくても色々なところで料理に使われていたり原材料に含まれていたりと大活躍しています。

写真の右上から時計回りに、うずら豆、あずき、緑豆、ひよこ豆、大豆です。

・うずら豆…

煮豆や甘納豆の原料。名は種皮の模様がうずらの卵に似ていることに由来。

・あずき…

あずきのほとんどは餡や菓子の原料になり、和菓子、冷菓、菓子パン、汁粉、ゆであずきなどに用いられている。

・緑豆…

もやしの原料。

・ひよこ豆…

ひよこのような形をした豆。食感が栗に似ていることから「くり豆」とも呼ばれ、独特のホクホク感があり、カレー、スープ、サラダ等の食材として利用される事がある。

・大豆…

国内需要の8割は製油用で、残りが煮豆、惣菜、納豆、豆腐、油揚げ、凍豆腐、味噌、醤油等の食品用として使用されている。

(※ 公益財団法人日本豆類協会、Wikipedia(リョクトウ)参照)

煮豆・餡・もやし・納豆など商品として目にしても原料の豆そのものを見て触る機会はあまりありませんでした。

普段口にしている食べ物を材料を知る事も食育の一つですね♪

そして、今回の料理は食材として身近な豆のひとつ”大豆”から出来ている豆腐を使用し「みたらし団子」を作ります。

団子の材料は豆腐と上新粉のたった2つ!

とっても簡単で遊び感覚で楽しく作れ、しかも散らからず片付けも楽!と子どもにもパパママにも嬉しい内容です。

●「みたらし団子」

まず、絹ごし豆腐と上新粉を1:1の割合で用意します。

器に小さなお椀を使用したので、今回の量は絹ごし豆腐40g・上新粉40gずつ。

たくさん作りたかったら1:1の割合を守り、材料を増やしてもOKです。

おうちでは大きめの器の方が作りやすいと思います。

最初は粉っぽいものの、まぜまぜ〜コネコネ〜としているとだんだん一つの塊に!

子どもだけで混ぜているとお椀にお粉が残るので、大人がペタペタと残ったお粉もくっつけてコネコネと滑らかになるまで捏ねてあげます。

お粉がまとまらない場合は水を、ベトベト感がある場合はお粉を少しずつ追加し、子どもの頬っぺた位の硬さに調節。

子ども達は粘土遊びのようにメッチャ楽しそう!!

つぶしたり、伸ばしたり、形をつくったり、ちぎったり、みんな各々好きに遊んでました。

そして、遊び終えて茹でる時間になった時、やっぱりお団子だから丸に…と私が丸くしていくものの、「ヘビさん♪ヘビさん♪」と嬉しそうに片っ端から伸ばしていく息子。

あまりに嬉しそうな息子の表情に「うん…、長細い方がきっと火が通りやすいよね…」と自分に言い聞かせる(笑)

次に沸騰したお湯で茹でます。

茹で上がりの目安は”浮き上がったら”。

その後、あみじゃくしですくってお皿へ。

きな粉とタレを添えて、細長団子が出来上がり♪

もちもちしてて美味しい〜!!

材料にお豆腐を使いましたが、味は普通のお団子です。

あっという間に完食しました!!

お団子作りは、水とお粉を混ぜる時に手はベタベタ、お粉は舞い散り、大・惨・事☆みたいなイメージがありましたが…、写真からも分かるように今回は捏ねている手も机の上も結構きれい!!

豆腐を使ったので手が全くべチャべチャになりません。

そしてお粉もあまり飛び散らない!

後片付けが本当に楽でびっくりしました。

次回は、秋から冬にかけての季節、ちょうど今が旬のリンゴを使ったお菓子に挑戦です!

体験レポート第3回目の「【1歳半から始める食育③】おやつにオススメ!旬の果物を使ったリンゴケーキ編~好き嫌いがある子に訪れた変化~」へ続きます。

本格的に混ぜる・切る・焼く工程が入りますが、1歳半〜でも出来るように簡単な方法で作ります♪

「なべで炊くごはん」「お吸い物」を幼児でも作りやすい方法をご紹介した第1回目の「1歳半から始める食育①"五感で楽しむ"始まり編」もよろしくお願いします。

最後に、こちらの講座の講師は豊橋市で「たくましく生きる力を」をテーマにフリーの管理栄養士として食育活動、レシピ執筆をされている中尾友紀先生!

豊橋市で子ども向けの料理教室『こどもの料理』を運営し、4歳~中学生、園児~小学生、1歳半~3歳の親子向けの食育レッスンを行っています。

1歳半~3歳の親子向けは月1回火曜日の午前中に親子食育体験として開催されているそうなので、ご興味ある方は是非ご参加くださいね♪

食べ物にとても興味津々な2歳児がいるsakuraです。

親子で食を楽しみながら食育する方法を体験できる講座・幼児ふれあい教室「五感で楽しむ食育」の体験レポート第2回目です。

全4回、1歳半〜の小さな子どもでも作ることができるレシピで様々な料理に親子で挑戦中!

本当に簡単だったので、ぜひおうちでもやってみてくださいね♪

まずは、食育として豆のお話からです。

一言に豆といっても様々な種類があり、大きさ・形・色もそれぞれ特徴的。

そのままの形ではなくても色々なところで料理に使われていたり原材料に含まれていたりと大活躍しています。

写真の右上から時計回りに、うずら豆、あずき、緑豆、ひよこ豆、大豆です。

・うずら豆…

煮豆や甘納豆の原料。名は種皮の模様がうずらの卵に似ていることに由来。

・あずき…

あずきのほとんどは餡や菓子の原料になり、和菓子、冷菓、菓子パン、汁粉、ゆであずきなどに用いられている。

・緑豆…

もやしの原料。

・ひよこ豆…

ひよこのような形をした豆。食感が栗に似ていることから「くり豆」とも呼ばれ、独特のホクホク感があり、カレー、スープ、サラダ等の食材として利用される事がある。

・大豆…

国内需要の8割は製油用で、残りが煮豆、惣菜、納豆、豆腐、油揚げ、凍豆腐、味噌、醤油等の食品用として使用されている。

(※ 公益財団法人日本豆類協会、Wikipedia(リョクトウ)参照)

煮豆・餡・もやし・納豆など商品として目にしても原料の豆そのものを見て触る機会はあまりありませんでした。

普段口にしている食べ物を材料を知る事も食育の一つですね♪

そして、今回の料理は食材として身近な豆のひとつ”大豆”から出来ている豆腐を使用し「みたらし団子」を作ります。

団子の材料は豆腐と上新粉のたった2つ!

とっても簡単で遊び感覚で楽しく作れ、しかも散らからず片付けも楽!と子どもにもパパママにも嬉しい内容です。

●「みたらし団子」

まず、絹ごし豆腐と上新粉を1:1の割合で用意します。

器に小さなお椀を使用したので、今回の量は絹ごし豆腐40g・上新粉40gずつ。

たくさん作りたかったら1:1の割合を守り、材料を増やしてもOKです。

おうちでは大きめの器の方が作りやすいと思います。

最初は粉っぽいものの、まぜまぜ〜コネコネ〜としているとだんだん一つの塊に!

子どもだけで混ぜているとお椀にお粉が残るので、大人がペタペタと残ったお粉もくっつけてコネコネと滑らかになるまで捏ねてあげます。

お粉がまとまらない場合は水を、ベトベト感がある場合はお粉を少しずつ追加し、子どもの頬っぺた位の硬さに調節。

子ども達は粘土遊びのようにメッチャ楽しそう!!

つぶしたり、伸ばしたり、形をつくったり、ちぎったり、みんな各々好きに遊んでました。

そして、遊び終えて茹でる時間になった時、やっぱりお団子だから丸に…と私が丸くしていくものの、「ヘビさん♪ヘビさん♪」と嬉しそうに片っ端から伸ばしていく息子。

あまりに嬉しそうな息子の表情に「うん…、長細い方がきっと火が通りやすいよね…」と自分に言い聞かせる(笑)

次に沸騰したお湯で茹でます。

茹で上がりの目安は”浮き上がったら”。

その後、あみじゃくしですくってお皿へ。

きな粉とタレを添えて、細長団子が出来上がり♪

もちもちしてて美味しい〜!!

材料にお豆腐を使いましたが、味は普通のお団子です。

あっという間に完食しました!!

お団子作りは、水とお粉を混ぜる時に手はベタベタ、お粉は舞い散り、大・惨・事☆みたいなイメージがありましたが…、写真からも分かるように今回は捏ねている手も机の上も結構きれい!!

豆腐を使ったので手が全くべチャべチャになりません。

そしてお粉もあまり飛び散らない!

後片付けが本当に楽でびっくりしました。

***【レシピ】*****************************

●みたらし団子(5人分)

材料:絹ごし豆腐100g、上新粉100g(1:1の割合で)

①豆腐と上新粉を混ぜる

②粉っぽさが無くなってきたら一口サイズに丸める

③沸騰したお湯で茹でる。浮いてきたら茹で上がり

④きな粉・タレを付けて召し上がれ♪

●タレのレシピ

材料:醤油大さじ3、砂糖大さじ4、

片栗粉大さじ1、水100cc

①タレの材料を全て鍋に混ぜ入れて火にかける

②かき混ぜながらあたため、トロっとしてきたら完成

******************************************

次回は、秋から冬にかけての季節、ちょうど今が旬のリンゴを使ったお菓子に挑戦です!

体験レポート第3回目の「【1歳半から始める食育③】おやつにオススメ!旬の果物を使ったリンゴケーキ編~好き嫌いがある子に訪れた変化~」へ続きます。

本格的に混ぜる・切る・焼く工程が入りますが、1歳半〜でも出来るように簡単な方法で作ります♪

「なべで炊くごはん」「お吸い物」を幼児でも作りやすい方法をご紹介した第1回目の「1歳半から始める食育①"五感で楽しむ"始まり編」もよろしくお願いします。

最後に、こちらの講座の講師は豊橋市で「たくましく生きる力を」をテーマにフリーの管理栄養士として食育活動、レシピ執筆をされている中尾友紀先生!

豊橋市で子ども向けの料理教室『こどもの料理』を運営し、4歳~中学生、園児~小学生、1歳半~3歳の親子向けの食育レッスンを行っています。

1歳半~3歳の親子向けは月1回火曜日の午前中に親子食育体験として開催されているそうなので、ご興味ある方は是非ご参加くださいね♪

2020年12月17日

1歳半から始める食育①"五感で楽しむ"始まり編

こんにちは!

食べ物にとても興味がある2歳児がいるsakuraです。

食べる事に興味津々な子・食が細い子・途中で飽きてしまう子・食欲が底なしの子など、食に関しては個人差または成長過程によりだいぶ差があり、育児相談でも高確率であがる話題です。

そんな中、昨今『食育』という言葉をよく耳にするようになりました。

では、具体的には『食育』とはどのような事なのでしょうか?

政府広報オンラインでは、”『食育』とは様々な経験を通じて、「食」に関する知識と、バランスの良い「食」を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むこと”と記載されています。

特別難しい事はなく例としては、

・健康的な食のあり方を考える

・だれかと一緒に食事や料理をする

・食べ物の収穫を体験する

・季節や地域の料理を味わう

などを実践し、「食べる力」=「生きる力」を育もうという事。

しかし、子どもが小さい頃から生きていく上で大切な『食育』をしたいけれど、まず何から教えたらいいのか、どのような事をすればいいのか、どうすれば出来るのかわかりません

そこで、親子で食を楽しみながら食育する方法を体験できる講座・幼児ふれあい教室「五感で楽しむ食育」に今回参加してきました。

全4回、1歳半〜の小さな子でも作ることができるレシピの様々な料理に親子で挑戦!

本当に簡単だったので、ぜひおうちでもやってみてくださいね♪

講師は豊橋市で「たくましく生きる力を」をテーマにフリーの管理栄養士として食育活動、レシピ執筆をされてる中尾友紀先生。

笑顔がキュートな3児のお母さんです。(個人で講座も開催されてます。ご紹介は後ほど)

今回は第1回目の体験レポート

料理の内容は「なべで炊くごはん」「お吸い物」でした。

日本料理の基本であるお米を炊く事と出汁をとる事ですね。

●「なべで炊くごはん」

はじめにそのままのお米の感触を感じます!

手を突っ込んでかき混ぜてみたり、持ち上げてみたり、手にくっついてきたお米を一粒ずつとったり。

次は水を入れてジャラジャラとザルでとぎます。

楽しくていつまででもやり続けちゃいそう!

お米をといだ後、しばらく吸水させる為に置いておきます。

吸水を終えたお米を鍋に入れ、沸騰するまで一気に加熱。

透明の鍋だったので、中の様子がよく見えます。

音を出しながら、泡がブクブクしてる!

聴覚・視覚でごはんが炊けていく様子を観察。

沸騰したら弱火にしてタイマーで12分。

今度はピッピッピと12分のタイマーが鳴ったら、お鍋の方を強火にしてみんなで「いーち、にー、さーん……」と20秒数えた後、火を止めて蒸らします。

ごはんが出来上がりました♪

●「お吸い物」

まず、出汁をとり始める前に昆布やかつお節に触ってみます。

かつお節を食べたり、昆布を舐めたり、鼻を近づけて匂いを嗅いだり、嗅覚・触覚・味覚を使い食材を感じます。昆布もかつお節もいい香り♪

次に水と昆布が入った鍋を火にかけます。

小さな泡が出てきたら昆布を取り出し、かつお節を投入。

色が出たら、あみじゃくしでかつお節を取り出し、あっという間に出汁の出来上がり!

お椀にのりをチギチギパッパッ。

出汁を注ぎ入れて、お吸い物が完成♪

↑何故かもらった昆布をごはんにのせた息子(笑)

味覚・視覚・嗅覚・聴覚・触覚、五感すべてを使って食を楽しむ!

ほかほかツヤツヤのごはんやしっかり出汁が取れているお吸い物はとても美味しく、おかわりしてる子も多かったです。

もちろん、うちの子もバッチリおかわり

自分たちで作ったごはんはさらに美味しいね♪

お鍋で炊くやり方は災害時にも役に立ちますね!

以前台風で電気が止まった時にお米をお鍋で炊いたという話を聞きましたが、実際にやってみるとまさかこんなに簡単だったとは!と驚きました。

※こちらでは分かりやすく別々に作り方を紹介しましたが、講座ではお米の吸水など結構待ち時間も多かったので2つの料理を交互に進めていきました。

食育講座を担当してくださっていた講師の中尾友紀先生は子ども向けの料理教室『こどもの料理』を運営し、4歳~中学生・園児~小学生・1歳半~3歳の親子向けの食育レッスンを行っています。

1歳半~3歳の親子向けの親子食育体験は月1回火曜日の午前中に開催されているそうなので、ご興味ある方はそちらも是非ご参加くださいね♪

では、体験レポートは次回「1歳半から始める食育②材料は2つだけ!超簡単コネコネ団子編」に続きます。

食べ物にとても興味がある2歳児がいるsakuraです。

食べる事に興味津々な子・食が細い子・途中で飽きてしまう子・食欲が底なしの子など、食に関しては個人差または成長過程によりだいぶ差があり、育児相談でも高確率であがる話題です。

そんな中、昨今『食育』という言葉をよく耳にするようになりました。

では、具体的には『食育』とはどのような事なのでしょうか?

政府広報オンラインでは、”『食育』とは様々な経験を通じて、「食」に関する知識と、バランスの良い「食」を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むこと”と記載されています。

特別難しい事はなく例としては、

・健康的な食のあり方を考える

・だれかと一緒に食事や料理をする

・食べ物の収穫を体験する

・季節や地域の料理を味わう

などを実践し、「食べる力」=「生きる力」を育もうという事。

しかし、子どもが小さい頃から生きていく上で大切な『食育』をしたいけれど、まず何から教えたらいいのか、どのような事をすればいいのか、どうすれば出来るのかわかりません

そこで、親子で食を楽しみながら食育する方法を体験できる講座・幼児ふれあい教室「五感で楽しむ食育」に今回参加してきました。

全4回、1歳半〜の小さな子でも作ることができるレシピの様々な料理に親子で挑戦!

本当に簡単だったので、ぜひおうちでもやってみてくださいね♪

講師は豊橋市で「たくましく生きる力を」をテーマにフリーの管理栄養士として食育活動、レシピ執筆をされてる中尾友紀先生。

笑顔がキュートな3児のお母さんです。(個人で講座も開催されてます。ご紹介は後ほど)

今回は第1回目の体験レポート

料理の内容は「なべで炊くごはん」「お吸い物」でした。

日本料理の基本であるお米を炊く事と出汁をとる事ですね。

●「なべで炊くごはん」

はじめにそのままのお米の感触を感じます!

手を突っ込んでかき混ぜてみたり、持ち上げてみたり、手にくっついてきたお米を一粒ずつとったり。

次は水を入れてジャラジャラとザルでとぎます。

楽しくていつまででもやり続けちゃいそう!

お米をといだ後、しばらく吸水させる為に置いておきます。

吸水を終えたお米を鍋に入れ、沸騰するまで一気に加熱。

透明の鍋だったので、中の様子がよく見えます。

音を出しながら、泡がブクブクしてる!

聴覚・視覚でごはんが炊けていく様子を観察。

沸騰したら弱火にしてタイマーで12分。

今度はピッピッピと12分のタイマーが鳴ったら、お鍋の方を強火にしてみんなで「いーち、にー、さーん……」と20秒数えた後、火を止めて蒸らします。

ごはんが出来上がりました♪

●「お吸い物」

まず、出汁をとり始める前に昆布やかつお節に触ってみます。

かつお節を食べたり、昆布を舐めたり、鼻を近づけて匂いを嗅いだり、嗅覚・触覚・味覚を使い食材を感じます。昆布もかつお節もいい香り♪

次に水と昆布が入った鍋を火にかけます。

小さな泡が出てきたら昆布を取り出し、かつお節を投入。

色が出たら、あみじゃくしでかつお節を取り出し、あっという間に出汁の出来上がり!

お椀にのりをチギチギパッパッ。

出汁を注ぎ入れて、お吸い物が完成♪

↑何故かもらった昆布をごはんにのせた息子(笑)

味覚・視覚・嗅覚・聴覚・触覚、五感すべてを使って食を楽しむ!

ほかほかツヤツヤのごはんやしっかり出汁が取れているお吸い物はとても美味しく、おかわりしてる子も多かったです。

もちろん、うちの子もバッチリおかわり

自分たちで作ったごはんはさらに美味しいね♪

お鍋で炊くやり方は災害時にも役に立ちますね!

以前台風で電気が止まった時にお米をお鍋で炊いたという話を聞きましたが、実際にやってみるとまさかこんなに簡単だったとは!と驚きました。

※こちらでは分かりやすく別々に作り方を紹介しましたが、講座ではお米の吸水など結構待ち時間も多かったので2つの料理を交互に進めていきました。

***【レシピ】*************************

●なべで炊くごはん(4人分)

材料:米320g、水480g

①ザルとボールを使い、米をとぐ

②30分、吸水させる

③鍋に入れ、強火で沸騰するまで(あわあわ)

④弱火にして12分。

⑤強火にして20秒。

⑥10分間ほど蒸らす(フタを開けない)

⑦つやつやホカホカのごはんの出来上がり♪

●吸い物(5人分)

材料:水1050ml、昆布1枚、かつお節8g、塩・醤油小さじ1/2

①昆布を水につけて、火にかける

②沸騰前に昆布を取り出す(小さな泡が出てきたら)

③かつお節を入れ、サッと温め、火を止めて沈むのを待て、あみじゃくしで取り出す。

④塩と醤油で味を整える

⑤お椀にのりをチギチギと千切る

⑥出汁を注ぎ入れたら、いい香りのお吸い物の出来上がり♪

**************************************

食育講座を担当してくださっていた講師の中尾友紀先生は子ども向けの料理教室『こどもの料理』を運営し、4歳~中学生・園児~小学生・1歳半~3歳の親子向けの食育レッスンを行っています。

1歳半~3歳の親子向けの親子食育体験は月1回火曜日の午前中に開催されているそうなので、ご興味ある方はそちらも是非ご参加くださいね♪

では、体験レポートは次回「1歳半から始める食育②材料は2つだけ!超簡単コネコネ団子編」に続きます。

2020年12月07日

【来年1月まで】託児付き「自習室」!テレワークや自営業の方にオススメ

こんにちは!

6歳差兄弟がいるsakuraです。

最近になりコロナ禍の中で働き方が見直され、テレワークが進んでいます。

またフリーランスで自宅で働かれている方もいるかと思います。

しかし、未就学児が家にいる場合、家事でさえなかな進まないのに仕事ややりたい作業なんて全く集中できません!

はじめはテレビ見たり遊んだりしてくれるものの、こちらが勉強したりパソコンを始めると、小さなおててが横からニュっと伸びてきて、本やノートはぐしゃぐしゃ、キーボードは叩かれ、マウスは振り回される(笑)

最終的には「ママ~、かまって~」とばかりに膝上へ。

結局子どもが起きている時間に何かする事を諦める。

そんなご経験ありませんか?

それを解決してもらえるのが2020年11月より豊橋市が始めた新しい試み「コワーキングスペース実証実験」です。

(詳しくは、コワーキングスペース実証実験をご覧ください。)

こちらの実証実験では「郊外の託児付きコワーキングスペース、まちなかのコワーキングスペース(託児無し)と2つのタイプのコワーキングスペースを準備いたしますので、ケースに合わせて便利にご利用ください。」とあり、私が注目したのは『郊外の託児付きコワーキングスペース』の方です。

託児付きコワーキングスペース!!

託・児・付・きっ!!(*´▽`*)/

とテンションが上がってしまった私ですが(笑)、

そもそも「コワーキングスペースとは?」と疑問になる方もいらっしゃると思います。

コワーキングスペースをデジタル大辞泉で調べると「独立して働く個人が、机・椅子・ネットワーク設備などの実務環境を共有しながら仕事を行う場所。」と出てきます。

ちょっと難しいですね・・・(^^;)

私の中では各々作業をしたい人たちが集まっているオープンスペースの自習室のようなイメージです。

自宅で仕事や勉強など一人でやりたいことがあっても家族がいたり、TVなどの誘惑が多くなかなか自宅だと集中できない・・・そんな時どこへ行きますか?

図書館の自習室やカフェ、ファストフード店などが出てくると思います。

長時間ok、周りが静かで集中できる環境の「図書館の自習室」と 無料Wifiや電源が利用可能の「カフェなどのお店」の長所が合わさった場所がコワーキングスペースです。

ちなみに豊橋市にはStartup Garageというオシャレなコワーキングスペースを無料で利用できますが、託児はありません。

それでは、今回『郊外の託児付きコワーキングスペース』を体験してきましたので、ご参考になれば嬉しいです。

託児を利用する際は事前に予約が必要なので必ず予約してから行くようご注意ください。

場所は、ライフポートとよはし2階にある豊橋市男女共同参画センター「パルモ」です。

ここから入って、左手へ。

入口の一番奥のドアには入らず、左側にある階段もしくはエレベーターで2階へ。

①会員登録(身分証明書必須)

豊橋市男女共同参画センターの受付です。

「会員登録申請書」に必要事項を記入し、会員証を作ります。

受付にも申請書はありますが、私は事前に印刷し記入していきました。

(子どもがじっとしていられないので時間短縮です。)

会員登録申請書(PDF)( 31KB )

注意事項の確認後、「会員証」と「Wifi Password」を受け取ります。

豊橋市コワーキングスペース利用規約(PDF)( 97KB )

ご利用の注意事項(PDF)( 175KB )

②託児室(事前予約後、「連絡カード」を印刷し記入したものを持参)

子どもを連れて託児室へ。

「連絡カード」は事前に印刷し記入の上、託児受付に持っていきます。

「連絡カード」(PDF)( 34KB )

「託児に関するお願い」(PDF)( 141KB )

◆持ち物 (全てに記名)

・パンツまたはおむつ(2枚以上) ・おしりふき ・着替え(最低1組)

・ビニール袋 ・お茶 (必要な方のみ哺乳瓶・マグマグ・ミルク・お湯)

◆託児対象年齢

原則6か月以上から未就学児童

◆託児団体

・特定非営利活動法人 Kid&Mama NPOねこのて

団体URL https://npo-nekonote.webnode.jp/

◆託児料金

託児の利用は無料。ただし、託児協力金として1人あたり1回100円が必要。

◆ご利用方法

利用は30分単位を基本として、最大3時間まで。

◆要予約

利用予定日の3営業日前までに 未来創生戦略室(0532-51-2181)にて予約。(時間帯は平日の午前9時から午後5時15分。キャンセルの場合も3営業日前までに連絡が必要。)

よく市の講座の託児でもお世話になっている「NPOねこのて」さんです。

車・電車大好きの息子はママそっちのけで遊び始める(笑)

この日は保育者2人に対して子どもは1人でした。

③コワーキングスペース(会議室を利用)

普段は会議室として利用されているところが期間中はコワーキングスペースとなっています。

場所は託児室のすぐ横隣の部屋でした。

イスは20脚以上ありましたが、定員は10名なので広々使えますね♪

来たときは利用者は私だけで独り占め状態でした。

電源は壁に数か所あるコンセントから持ってくるので、延長コードが用意されていました。他にはホワイトボードなども。

環境はとっても静か、基本無音です。

時々隣の託児室から子どもの楽しそうな声が聞こえてきましたが、気になる方はイヤホンで音楽聞きながらもいいかもしれません。

あとは少し肌寒かったので、ブランケットを持ってくればよかったと思いました。

④作業終了

ひたすら黙々とやりたい作業していていたら自分でかけていたタイマーが震えだし、時間が来たことがわかりました。

時間を忘れて集中してしまうためタイマーをかけるのがオススメです。

コワーキングスペースの片付けをして、受付に「Wifi Password」を返却します。

⑤子どものお迎え

託児室に迎えに行ったらとっても機嫌よく遊んでいました。

電車・車の他におままごとセットやブロックなどのおもちゃを沢山あり、飽きることもなく楽しく過ごしていたようです。

「こんな遊びしてたよ」「こんなお喋りしたよ」っと子どもの様子を細かく教えてくださり安心して託児を終了です。

最後に、コワーキングスペースは飲料はOKですが食事NGとの事でしたのでどこか食事がとれるところを聞きました。

「美術工芸室」が利用できるようです。利用する際は受付に声をかけて鍵を開けてもらってください。

ドリンクの自動販売機は1階にありました。

今回やりたい事が一気に出来ました!

子どもを見ててもらえるだけでこんなに作業効率が上がるんだとビックリ。

育児中に何かひとつの事に集中して行う事が出来る時間って本当に貴重ですね♪

気分転換にもなり、気持ちもリフレッシュしました!

オススメポイント

●託児付き(1回1人につき100円)

●静かで集中できる場所

●無料Wifi環境

令和2年11月~令和3年1月末までの期間限定です!

ぜひ一度ご利用ください。

6歳差兄弟がいるsakuraです。

最近になりコロナ禍の中で働き方が見直され、テレワークが進んでいます。

またフリーランスで自宅で働かれている方もいるかと思います。

しかし、未就学児が家にいる場合、家事でさえなかな進まないのに仕事ややりたい作業なんて全く集中できません!

はじめはテレビ見たり遊んだりしてくれるものの、こちらが勉強したりパソコンを始めると、小さなおててが横からニュっと伸びてきて、本やノートはぐしゃぐしゃ、キーボードは叩かれ、マウスは振り回される(笑)

最終的には「ママ~、かまって~」とばかりに膝上へ。

結局子どもが起きている時間に何かする事を諦める。

そんなご経験ありませんか?

それを解決してもらえるのが2020年11月より豊橋市が始めた新しい試み「コワーキングスペース実証実験」です。

(詳しくは、コワーキングスペース実証実験をご覧ください。)

こちらの実証実験では「郊外の託児付きコワーキングスペース、まちなかのコワーキングスペース(託児無し)と2つのタイプのコワーキングスペースを準備いたしますので、ケースに合わせて便利にご利用ください。」とあり、私が注目したのは『郊外の託児付きコワーキングスペース』の方です。

託児付きコワーキングスペース!!

託・児・付・きっ!!(*´▽`*)/

とテンションが上がってしまった私ですが(笑)、

そもそも「コワーキングスペースとは?」と疑問になる方もいらっしゃると思います。

コワーキングスペースをデジタル大辞泉で調べると「独立して働く個人が、机・椅子・ネットワーク設備などの実務環境を共有しながら仕事を行う場所。」と出てきます。

ちょっと難しいですね・・・(^^;)

私の中では各々作業をしたい人たちが集まっているオープンスペースの自習室のようなイメージです。

自宅で仕事や勉強など一人でやりたいことがあっても家族がいたり、TVなどの誘惑が多くなかなか自宅だと集中できない・・・そんな時どこへ行きますか?

図書館の自習室やカフェ、ファストフード店などが出てくると思います。

長時間ok、周りが静かで集中できる環境の「図書館の自習室」と 無料Wifiや電源が利用可能の「カフェなどのお店」の長所が合わさった場所がコワーキングスペースです。

ちなみに豊橋市にはStartup Garageというオシャレなコワーキングスペースを無料で利用できますが、託児はありません。

それでは、今回『郊外の託児付きコワーキングスペース』を体験してきましたので、ご参考になれば嬉しいです。

託児を利用する際は事前に予約が必要なので必ず予約してから行くようご注意ください。

場所は、ライフポートとよはし2階にある豊橋市男女共同参画センター「パルモ」です。

ここから入って、左手へ。

入口の一番奥のドアには入らず、左側にある階段もしくはエレベーターで2階へ。

①会員登録(身分証明書必須)

豊橋市男女共同参画センターの受付です。

「会員登録申請書」に必要事項を記入し、会員証を作ります。

受付にも申請書はありますが、私は事前に印刷し記入していきました。

(子どもがじっとしていられないので時間短縮です。)

会員登録申請書(PDF)( 31KB )

注意事項の確認後、「会員証」と「Wifi Password」を受け取ります。

豊橋市コワーキングスペース利用規約(PDF)( 97KB )

ご利用の注意事項(PDF)( 175KB )

②託児室(事前予約後、「連絡カード」を印刷し記入したものを持参)

子どもを連れて託児室へ。

「連絡カード」は事前に印刷し記入の上、託児受付に持っていきます。

「連絡カード」(PDF)( 34KB )

「託児に関するお願い」(PDF)( 141KB )

◆持ち物 (全てに記名)

・パンツまたはおむつ(2枚以上) ・おしりふき ・着替え(最低1組)

・ビニール袋 ・お茶 (必要な方のみ哺乳瓶・マグマグ・ミルク・お湯)

◆託児対象年齢

原則6か月以上から未就学児童

◆託児団体

・特定非営利活動法人 Kid&Mama NPOねこのて

団体URL https://npo-nekonote.webnode.jp/

◆託児料金

託児の利用は無料。ただし、託児協力金として1人あたり1回100円が必要。

◆ご利用方法

利用は30分単位を基本として、最大3時間まで。

◆要予約

利用予定日の3営業日前までに 未来創生戦略室(0532-51-2181)にて予約。(時間帯は平日の午前9時から午後5時15分。キャンセルの場合も3営業日前までに連絡が必要。)

よく市の講座の託児でもお世話になっている「NPOねこのて」さんです。

車・電車大好きの息子はママそっちのけで遊び始める(笑)

この日は保育者2人に対して子どもは1人でした。

③コワーキングスペース(会議室を利用)

普段は会議室として利用されているところが期間中はコワーキングスペースとなっています。

場所は託児室のすぐ横隣の部屋でした。

イスは20脚以上ありましたが、定員は10名なので広々使えますね♪

来たときは利用者は私だけで独り占め状態でした。

電源は壁に数か所あるコンセントから持ってくるので、延長コードが用意されていました。他にはホワイトボードなども。

環境はとっても静か、基本無音です。

時々隣の託児室から子どもの楽しそうな声が聞こえてきましたが、気になる方はイヤホンで音楽聞きながらもいいかもしれません。

あとは少し肌寒かったので、ブランケットを持ってくればよかったと思いました。

④作業終了

ひたすら黙々とやりたい作業していていたら自分でかけていたタイマーが震えだし、時間が来たことがわかりました。

時間を忘れて集中してしまうためタイマーをかけるのがオススメです。

コワーキングスペースの片付けをして、受付に「Wifi Password」を返却します。

⑤子どものお迎え

託児室に迎えに行ったらとっても機嫌よく遊んでいました。

電車・車の他におままごとセットやブロックなどのおもちゃを沢山あり、飽きることもなく楽しく過ごしていたようです。

「こんな遊びしてたよ」「こんなお喋りしたよ」っと子どもの様子を細かく教えてくださり安心して託児を終了です。

最後に、コワーキングスペースは飲料はOKですが食事NGとの事でしたのでどこか食事がとれるところを聞きました。

「美術工芸室」が利用できるようです。利用する際は受付に声をかけて鍵を開けてもらってください。

ドリンクの自動販売機は1階にありました。

今回やりたい事が一気に出来ました!

子どもを見ててもらえるだけでこんなに作業効率が上がるんだとビックリ。

育児中に何かひとつの事に集中して行う事が出来る時間って本当に貴重ですね♪

気分転換にもなり、気持ちもリフレッシュしました!

オススメポイント

●託児付き(1回1人につき100円)

●静かで集中できる場所

●無料Wifi環境

令和2年11月~令和3年1月末までの期間限定です!

ぜひ一度ご利用ください。

テレワーク・ワーキングパパ&ママにオススメ!

託児付きコワーキングスペース「パルモ」

●実施期間

・令和2年11月~令和3年1月末まで

●時間と曜日

9:30~16:00 水曜・木曜(11/19を除く)

●席数 10席のみ 先着順

●HP コワーキングスペース実証実験

●駐車場 無料(ライフポートとよはしの駐車場を利用)

●場所 愛知県豊橋市神野ふ頭町3−22

豊橋市男女共同参画センター「パルモ」会議室

豊橋市役所 ライフポートとよはし 2階

2020年11月11日

0歳から3歳のおやこ英語あそび♪

0歳~3歳おやこ英語あそび♪reported by まこまま

おやこで英語に触れてみませんか?

月一回、豊橋市の交通児童館の図書室で、「おやこ英語あそび」が開催されています。参加は無料で当日の先着順となります。

前回は10月はハロウィンがテーマでした!

先生がジャックオーランタンの衣装を着て盛り上げてくれていました。先生はほとんど英語でお話してくれます。歌を歌ったり、手遊びをしたり、お話を聞かせてくれたり、絵本やお人形、ペープサートなど盛りだくさんでした。

私は2歳になったばかりの息子と参加しました。息子は、始まる前は、図書室の本を大きな声で読んだり元気いっぱいでしたが、英語あそびがスタートすると、先生をじーっと見つめて固まってしまっていました。みんなが手や足を動かして歌いだしても、息子は静止したまま先生を観察していました。後半でやっとニコっとして、進んで工作をして楽めました。最後は、"trick or treat" といってお菓子をもらい、満足そう。帰り道で、「絵本が怖かった」、「カボチャいっぱいいたね」などとお話してくれたので、黙っていてもちゃんと刺激になっていたんだなと安心

↑息子の書いたジャックオーランタン、頼りない顔(笑)

英語に触れる機会は家庭でも作れると思いますが、みんなで歌ったり手遊びしたりと共有できる時間は貴重な経験だと感じました。ハロウィンということもあってか、歌やお話が面白く、親の私の方が楽しめました!毎月参加してみたいと思う「おやこ英語あそび」でした。

人気企画の様で、来月からは時間を分けて1日2回開催されるそうです。

おやこで英語に触れてみませんか?

月一回、豊橋市の交通児童館の図書室で、「おやこ英語あそび」が開催されています。参加は無料で当日の先着順となります。

前回は10月はハロウィンがテーマでした!

先生がジャックオーランタンの衣装を着て盛り上げてくれていました。先生はほとんど英語でお話してくれます。歌を歌ったり、手遊びをしたり、お話を聞かせてくれたり、絵本やお人形、ペープサートなど盛りだくさんでした。

私は2歳になったばかりの息子と参加しました。息子は、始まる前は、図書室の本を大きな声で読んだり元気いっぱいでしたが、英語あそびがスタートすると、先生をじーっと見つめて固まってしまっていました。みんなが手や足を動かして歌いだしても、息子は静止したまま先生を観察していました。後半でやっとニコっとして、進んで工作をして楽めました。最後は、"trick or treat" といってお菓子をもらい、満足そう。帰り道で、「絵本が怖かった」、「カボチャいっぱいいたね」などとお話してくれたので、黙っていてもちゃんと刺激になっていたんだなと安心

↑息子の書いたジャックオーランタン、頼りない顔(笑)

英語に触れる機会は家庭でも作れると思いますが、みんなで歌ったり手遊びしたりと共有できる時間は貴重な経験だと感じました。ハロウィンということもあってか、歌やお話が面白く、親の私の方が楽しめました!毎月参加してみたいと思う「おやこ英語あそび」でした。

人気企画の様で、来月からは時間を分けて1日2回開催されるそうです。

先着順なので、早めに図書室へ行くことをおススメします !!

!!

開催場所:豊橋市交通児童館2F図書室

開催時間:①10:00~10:25 ②10:30~10:55 (①②同内容)

参加定員:各15組 (先着順)

!!

!!開催場所:豊橋市交通児童館2F図書室

開催時間:①10:00~10:25 ②10:30~10:55 (①②同内容)

参加定員:各15組 (先着順)

※開催当日9:50より図書室入口で整理券が配布されます。

開催日などの詳細は交通児童館だよりをご確認ください

豊橋市交通児童館ホームページ→こちらからhttps://toyohashi.shopro.co.jp/

豊橋市交通児童館では、様々な子育てイベントを開催しています。詳細はこちらから→https://toyohashi.shopro.co.jp/event/

この日は地元の方より柿の差し入れがあったようで、「持って行ってください」と出口に柿のたくさん入ったコンテナが2つおいてありました。「2個もらいまーす」と持ち帰り、美味しくいただきました。たまに告知なく、こんな嬉しいサービスがあるので、「今日は交通児童館行ってみようかな」と思えます。

そして、探すとこんなおちゃめな木がひょっこり現れたりするのも、私は好きで、ついつい出かけてしまいます。

↑ハロウィン仕様です。

外には遊具や息子の好きな三輪車があり遊び放題。信号や横断歩道、遮断機が動いており、交通ルールを学ぶのに最適。息子はここに通って、早くから交通ルールと一緒に赤、青の色も興味を持って覚えてくれました。一度足を運んでみてください。

沖縄出身、豊橋で子育て中。豊橋の楽しいことを探しています!まこままのレポートでした

開催日などの詳細は交通児童館だよりをご確認ください

豊橋市交通児童館ホームページ→こちらからhttps://toyohashi.shopro.co.jp/

豊橋市交通児童館では、様々な子育てイベントを開催しています。詳細はこちらから→https://toyohashi.shopro.co.jp/event/

この日は地元の方より柿の差し入れがあったようで、「持って行ってください」と出口に柿のたくさん入ったコンテナが2つおいてありました。「2個もらいまーす」と持ち帰り、美味しくいただきました。たまに告知なく、こんな嬉しいサービスがあるので、「今日は交通児童館行ってみようかな」と思えます。

そして、探すとこんなおちゃめな木がひょっこり現れたりするのも、私は好きで、ついつい出かけてしまいます。

↑ハロウィン仕様です。

外には遊具や息子の好きな三輪車があり遊び放題。信号や横断歩道、遮断機が動いており、交通ルールを学ぶのに最適。息子はここに通って、早くから交通ルールと一緒に赤、青の色も興味を持って覚えてくれました。一度足を運んでみてください。

沖縄出身、豊橋で子育て中。豊橋の楽しいことを探しています!まこままのレポートでした

2020年10月16日

豊橋市子育て講座『おそとであそぼ』

こんにちは!特技は高速ハイハイ な息子はるくん(1歳半)の母、荻野です。

な息子はるくん(1歳半)の母、荻野です。

突然ですが、まだ歩くのもままならない、

よちよち歩きの乳幼児 を連れての外遊び

を連れての外遊び

あなたなら何をしますか?

家の周りや公園をお散歩 ?野花

?野花 を眺めたり?

を眺めたり?

それともポケモンGO?

もっと大きくなったら公園の遊具で遊んだり、

キャッチボール をしたり、虫捕り

をしたり、虫捕り したりできるけど。。。

したりできるけど。。。

ココニコやつどいの広場といった室内の遊び場だけでなく、

お外でもいろんな刺激や体験を与えてあげたい!!

でも、いったい何ができる??そもそも外遊びっていつから??

そんな悩める子育てママ&キッズにぴったりな講座を

広報とよはし(8月号)で見つけました。

「おそとであそぼ」

▲“ザリガニ釣り”が若干気になる…

しかし、8月当時1歳4か月にして、

移動手段は抱っこor高速ハイハイ (あまり歩かない)の息子。

(あまり歩かない)の息子。

さらに、かなりの慎重派で初見の場所はもれなく場所見知り……

「連れて行ってもずっと抱っこかもしれないな 」

」

「歩くようになってからがいいのかな?」

と思いましたが、ネットでチラシを見ると

"おそとであそぼに参加することで大人の見守り方のコツも知ることができます"とのこと。

見守り方のコツ??知りたい知りたい!!

今は歩けなくても、いずれ迎える外遊びの際の参考になるかも!?

ということで、9月9日の回に参加しました!

集合場所である岩屋緑地の休憩所にて、まずはオリエンテーション。

講師である風の自然学校の武田芳男さんと他参加者の自己紹介を経て、

「なにをして遊ぶ??」とこどもたちに尋ねます。

(なにするか決まってないんだ…)と思いましたが、

『おそとであそぼ』が大切にしていることは、

子どもの気持ちに寄り添って、子どもが決める子どもたちがやりたい遊びをすること。

確かに、大人が「これをやろう!」といって用意したものを

子どもたちが楽しめるとは限りません。主役はこどもたちですし!!

とは言え、今回の参加キッズは外遊び初心者の1歳児がほとんど。

そこで、ママたちが気になっていたザリガニ釣りをまずやってみることに決定!

▲休憩所からすぐ近くのじゃぶじゃぶ池へ移動

まずは釣り竿を調達します。

30代にして初めてザリガニを捕まえたので、最初は触るのに躊躇しましたが、

最後は素手で掴めるようになりました

「自然の中にはなかなか行けないのでいい体験だった」

「ザリガニがあんなに簡単に釣れるとは思わなかった」

な息子はるくん(1歳半)の母、荻野です。

な息子はるくん(1歳半)の母、荻野です。突然ですが、まだ歩くのもままならない、

よちよち歩きの乳幼児

を連れての外遊び

を連れての外遊び

あなたなら何をしますか?

家の周りや公園をお散歩

?野花

?野花 を眺めたり?

を眺めたり?もっと大きくなったら公園の遊具で遊んだり、

キャッチボール

をしたり、虫捕り

をしたり、虫捕り したりできるけど。。。

したりできるけど。。。ココニコやつどいの広場といった室内の遊び場だけでなく、

お外でもいろんな刺激や体験を与えてあげたい!!

でも、いったい何ができる??そもそも外遊びっていつから??

そんな悩める子育てママ&キッズにぴったりな講座を

広報とよはし(8月号)で見つけました。

「おそとであそぼ」

▲“ザリガニ釣り”が若干気になる…

しかし、8月当時1歳4か月にして、

移動手段は抱っこor高速ハイハイ

(あまり歩かない)の息子。

(あまり歩かない)の息子。さらに、かなりの慎重派で初見の場所はもれなく場所見知り……

「連れて行ってもずっと抱っこかもしれないな

」

」「歩くようになってからがいいのかな?」

と思いましたが、ネットでチラシを見ると

"おそとであそぼに参加することで大人の見守り方のコツも知ることができます"とのこと。

見守り方のコツ??知りたい知りたい!!

今は歩けなくても、いずれ迎える外遊びの際の参考になるかも!?

ということで、9月9日の回に参加しました!

集合場所である岩屋緑地の休憩所にて、まずはオリエンテーション。

講師である風の自然学校の武田芳男さんと他参加者の自己紹介を経て、

「なにをして遊ぶ??」とこどもたちに尋ねます。

(なにするか決まってないんだ…)と思いましたが、

『おそとであそぼ』が大切にしていることは、

子どもの気持ちに寄り添って、子どもが決める子どもたちがやりたい遊びをすること。

確かに、大人が「これをやろう!」といって用意したものを

子どもたちが楽しめるとは限りません。主役はこどもたちですし!!

とは言え、今回の参加キッズは外遊び初心者の1歳児がほとんど。

そこで、ママたちが気になっていたザリガニ釣りをまずやってみることに決定!

▲休憩所からすぐ近くのじゃぶじゃぶ池へ移動

まずは釣り竿を調達します。

▲わかりづらいですが、池のそばに生えてる固めの木でOK

(セイタカアワダチソウというそうです)

(セイタカアワダチソウというそうです)

▲木の枝に、水深よりちょっと長めのタコ糸をつけ、釣り竿完成!

エサをつけます(今回はスルメ)

エサをつけます(今回はスルメ)

▲日影になっているところなど、ザリガニのいそうなところにエサを投入!

▲しばらく待つ…

「え?むっちゃ簡単だけど、本当に釣れるの?

ザリガニだって釣られそうになったらハサミぐらい放すでしょ。。。」

と思っていたら

「え 釣れた!!!!」

釣れた!!!!」

本当に釣れました!!

「え?むっちゃ簡単だけど、本当に釣れるの?

ザリガニだって釣られそうになったらハサミぐらい放すでしょ。。。」

と思っていたら

「え

釣れた!!!!」

釣れた!!!!」本当に釣れました!!

▲記念すべき第一号

30代にして初めてザリガニを捕まえたので、最初は触るのに躊躇しましたが、

最後は素手で掴めるようになりました

▲母の釣果に顔を背けるはるくん

▲釣れて歓声をあげるママと、小さなバ●タン星人の出現に悲鳴をあげ、

ママにすがりつくキッズ。。。

ママたちの方が楽しんでる。むしろ、ママたちがキッズに付き添ってもらってるような・・・

▲釣れて歓声をあげるママと、小さなバ●タン星人の出現に悲鳴をあげ、

ママにすがりつくキッズ。。。

ママたちの方が楽しんでる。むしろ、ママたちがキッズに付き添ってもらってるような・・・

▲大量大量♪

他にもカマキリや大きなオタマジャクシにも出会えました

他にもカマキリや大きなオタマジャクシにも出会えました

外遊びなんて、暑いな、汗かきそうだな と思っていましたが、

と思っていましたが、

子どもと一緒に(子ども以上に?)童心にかえって楽しむことで、

今後積極的に外遊びさせたい!!と思えました。

と思っていましたが、

と思っていましたが、子どもと一緒に(子ども以上に?)童心にかえって楽しむことで、

今後積極的に外遊びさせたい!!と思えました。

あっという間に時間がたって、最後に振り返りの時間♪

どのママもオリエンテーション時より自然なイイ笑顔

どのママもオリエンテーション時より自然なイイ笑顔

「自然の中にはなかなか行けないのでいい体験だった」

「ザリガニがあんなに簡単に釣れるとは思わなかった」

子どもたちよりもお母さんのほうが楽しんだ感は否めませんが、

こどもとやる外遊びのコツは、大人も楽しむこと。

特にお母さんの気持ちは子どもに伝わるから、大人も楽しむこと。

「まだ興味なさそう・・・」だからやらないのではなく、

まだ楽しめなくても、いろいろ見て感じているから、まず親が楽しむことが大事!

そうしたら、こどもも興味を持ってくる。

「まだ興味なさそう・・・」だからやらないのではなく、

まだ楽しめなくても、いろいろ見て感じているから、まず親が楽しむことが大事!

そうしたら、こどもも興味を持ってくる。

今回の体験が、はるくんの世界が少し拡がるきっかけになったら嬉しいな!!

おそとであそぼの講座は今後、

11月11日(水)、12月7日(月)、1月13日(水)に岩屋緑地で開催されます。

おそとであそぼの講座は今後、

11月11日(水)、12月7日(月)、1月13日(水)に岩屋緑地で開催されます。

季節や天候が変われば、自然のみせる表情も変わり、遊びも変化していきます。

ドングリを拾ったり、落ち葉を集めたり、ミノムシを探したり、

もしかしたら雪遊び できたりするかもしれませんね。

できたりするかもしれませんね。

もしかしたら雪遊び

できたりするかもしれませんね。

できたりするかもしれませんね。-------------------------------------------

おそとであそぼ

日時:11月11日(水)

12月7日(月)

1月13日(水) 時間はすべて10時~12時

場所:岩屋緑地(集合場所は休憩所前)

おそとであそぼ

日時:11月11日(水)

12月7日(月)

1月13日(水) 時間はすべて10時~12時

場所:岩屋緑地(集合場所は休憩所前)

対象:未就園の乳幼児(0~3歳)とその保護者

定員:各日10組(抽選)

講師:武田 芳男さん(風の自然学校)

講師:武田 芳男さん(風の自然学校)

内容:ザリガニ釣り、どんぐり拾い、散歩、ボールあそび、段ボールすべりなど

---------------------------------------------

2020年10月15日

雨の日でも遊ぼう♪0歳1歳2歳3歳のための遊び場

ミラまち子育て支援センターreported by まこまま

2020年6月1日オープン!予約不要!

豊橋市在住の0~3歳とその保護者が利用できる施設です。専用の授乳室やベビーベッドも完備。現在は新型コロナウイルス感染予防のため、入室を7組に限定、1時間半までの利用となっていました。専任の保育士さんが2名常駐しており、入室時間から1時間半が経過すると声をかけてくれます。退室時間がわかるため、もしも先に7組いらっしゃって満室となっていても、入室できる時間を教えてもらうことができます。

オークワ豊橋ミラまち店のそばにあります。

ミラまち豊橋は高師緑地公園そばの一画にある開発地です。現在は建設途中の土地であるため、大型トラックの出入りもあります。

オークワ豊橋ミラまち店からの行き方はこちらをご参考ください→「こちら」.pdf( 229KB )

駐車場は、乗用車用が5台と軽自動車用が7台ほどでした。

入室までの流れ

玄関は、一戸建て住宅の様、インターホンを鳴らす方や「こんにちは~」と入ってこられる方がいらっしゃいましたが決まりはないそうです。玄関で靴を脱いで靴箱へ。子供は靴下を脱いで素足で遊んでくださいとのことでした。

玄関から左、すぐのところに受付があります。名前と住所と電話番号、そして入室時間を記入します。初めての方は登録用紙に記入が必要ですが、受付と同じく名前、住所、電話番号を書きました。特に証明書などを見せることはありませんでした。保育士さんは気さくにお話をしてくれ、世間話からサラッと悩み相談にものってくれました。じっくり相談したいという方用には、専用の相談室もあり、子育て中の家庭を総合的に支援するための様々な相談ができるようです。また、利用時間内には電話で相談も受けつけているそうです。

受付後は子供の年齢別に色分けされた名札をして、すぐ自由に遊ぶことができました。オモチャは子供の発達に合わせて一通りそろっている印象でした。ひらがなの積み木などもありました。木のぬくもりが感じられるオモチャが多くある印象で、手作りのものもありました。息子はスイッチを押すとぐるぐる回る洗濯機がお気に入り。2台持ちで何度も回しては中で回っている洗濯あみをじーっと眺めていました。

帰りには「また来てくださいね~」と保育士さんが声掛けしてくれ、「オモチャで上手に遊べたね―」と玄関でお見送りしてくれました。あっという間の1時間半は短いかなと思ったのですが、息子は疲れたのか帰りの車ですぐに眠ってしまっていました。

『ミラまち子育て支援センター』

子どものあそび場、子ども・パパママの交流の場、パパママのリフレッシュの場としてご利用ください。

利用日:月~金(祝日・年末年始を除く)

利用時間:9:30~12:00/13:00~15:30

※時間内であれば(月1回ある事前予約制講座のない日であれば)何時でも入室可能です。

毎月、講座や製作などを企画しています。

講座のある日は事前予約が必要!今月は手形アートを行ったようです。

来月の講座は10月8日(木)ベビーマッサージ。電話にて事前予約が必要です。※定員になり次第締切

各講座等の案内は、毎月発行される「ぴよぴよだより」をご参考ください。→「ぴよぴよだより」はこちらから

本日は、敬老の日に向けてプレゼントの製作がありました。保育士さんの呼びかけで、希望者は小松菜のスタンプでハガキを作りが体験できました。

作ったハガキは持ち帰り、おじいちゃんおばあちゃんへ送りました♪

沖縄出身、豊橋で子育て中。豊橋の楽しいことを探しています!まこままのレポートでした

2020年6月1日オープン!予約不要!

豊橋市在住の0~3歳とその保護者が利用できる施設です。専用の授乳室やベビーベッドも完備。現在は新型コロナウイルス感染予防のため、入室を7組に限定、1時間半までの利用となっていました。専任の保育士さんが2名常駐しており、入室時間から1時間半が経過すると声をかけてくれます。退室時間がわかるため、もしも先に7組いらっしゃって満室となっていても、入室できる時間を教えてもらうことができます。

オークワ豊橋ミラまち店のそばにあります。

ミラまち豊橋は高師緑地公園そばの一画にある開発地です。現在は建設途中の土地であるため、大型トラックの出入りもあります。

オークワ豊橋ミラまち店からの行き方はこちらをご参考ください→「こちら」.pdf( 229KB )

駐車場は、乗用車用が5台と軽自動車用が7台ほどでした。

入室までの流れ

玄関は、一戸建て住宅の様、インターホンを鳴らす方や「こんにちは~」と入ってこられる方がいらっしゃいましたが決まりはないそうです。玄関で靴を脱いで靴箱へ。子供は靴下を脱いで素足で遊んでくださいとのことでした。

玄関から左、すぐのところに受付があります。名前と住所と電話番号、そして入室時間を記入します。初めての方は登録用紙に記入が必要ですが、受付と同じく名前、住所、電話番号を書きました。特に証明書などを見せることはありませんでした。保育士さんは気さくにお話をしてくれ、世間話からサラッと悩み相談にものってくれました。じっくり相談したいという方用には、専用の相談室もあり、子育て中の家庭を総合的に支援するための様々な相談ができるようです。また、利用時間内には電話で相談も受けつけているそうです。

| 電話相談 | 0532-75-4085 |

| 来所相談 | 開所時間内であれば、いつでもご相談にのります。 ◎お子様を連れてきても大丈夫です。 |

帰りには「また来てくださいね~」と保育士さんが声掛けしてくれ、「オモチャで上手に遊べたね―」と玄関でお見送りしてくれました。あっという間の1時間半は短いかなと思ったのですが、息子は疲れたのか帰りの車ですぐに眠ってしまっていました。

『ミラまち子育て支援センター』

子どものあそび場、子ども・パパママの交流の場、パパママのリフレッシュの場としてご利用ください。

利用日:月~金(祝日・年末年始を除く)

利用時間:9:30~12:00/13:00~15:30

※時間内であれば(月1回ある事前予約制講座のない日であれば)何時でも入室可能です。

毎月、講座や製作などを企画しています。

講座のある日は事前予約が必要!今月は手形アートを行ったようです。

来月の講座は10月8日(木)ベビーマッサージ。電話にて事前予約が必要です。※定員になり次第締切

各講座等の案内は、毎月発行される「ぴよぴよだより」をご参考ください。→「ぴよぴよだより」はこちらから

本日は、敬老の日に向けてプレゼントの製作がありました。保育士さんの呼びかけで、希望者は小松菜のスタンプでハガキを作りが体験できました。

作ったハガキは持ち帰り、おじいちゃんおばあちゃんへ送りました♪

沖縄出身、豊橋で子育て中。豊橋の楽しいことを探しています!まこままのレポートでした

2020年10月01日

お月見のつどい♪四季の行事教室

お月見のつどい♪四季の行事教室reported by まこまま

まもなく10月!秋です!

秋の風物詩といえば紅葉、サンマ、栗、マツタケ・・・「食欲の秋」が先に来てしまう私は食べ物ばかり思い浮かんでしまうのですが 2020年10月1日(木)は十五夜です!我が家ではお団子を作って

2020年10月1日(木)は十五夜です!我が家ではお団子を作って 供えて、月を見る?なんとなく過ごしていた十五夜ですが、娘の指摘を受け、実際はこの行事に何をするのかわかっていないことに気づきました。みなさんはどのようにお過ごしでしょうか。

供えて、月を見る?なんとなく過ごしていた十五夜ですが、娘の指摘を受け、実際はこの行事に何をするのかわかっていないことに気づきました。みなさんはどのようにお過ごしでしょうか。

十五夜?お月見?ということで、四季の行事教室で行われている「お月見のつどい」へ小2娘と参加してきました。豊橋市青少年センターで毎年開催されているようです。「レディースレクレーションわたぼうし」の方々が企画する十五夜にちなんだクイズや手遊びを楽しみながら、親子で十五夜のことを知るいい機会となりました。おいしいお団子も作りました!

「レディースレクレーションわたぼうし」さんは、主に豊橋市青少年センターで年に何回か「四季の行事教室」を開催しており、もう30年以上になるそうです。子供たちに日本の四季の行事を知ってもらうための素晴らしい活動だと思いました。

手作りのステージで、十五夜のお話をペープサートにして聞かせてくださいました。

お団子づくりは子供が作業しやすく、わかりやすい工夫がありました。美味しかったです。

今年はコロナ対策ということで限定10組、テーブルごとにレディースレクレーションわたぼうしの方がついて、いろいろと教えてくださいました。私も先輩お母さんとしてのアドバイスや四季についてのお話をきくことができ、本当に楽しかったです。今回参加したおかげで、我が家の季節の行事もより充実したものになると思います。

青少年センターホームページより「四季の行事教室」はこちらから→http://toyohashi-yc.jp/modules/pico/index.php?content_id=11

次回「四季の行事教室」は、12月6日(日)クリスマスのつどい

11月より申込み開始!

こちらもコロナ対策により、限定10組で、対象は市内在住の小学生とその家族とのことです。

豊橋市青少年センター

(0532)46-8925

http://toyohashi-yc.jp/

沖縄出身、豊橋で子育て中。豊橋の楽しいことを探しています!まこままのレポートでした

まもなく10月!秋です!

秋の風物詩といえば紅葉、サンマ、栗、マツタケ・・・「食欲の秋」が先に来てしまう私は食べ物ばかり思い浮かんでしまうのですが

2020年10月1日(木)は十五夜です!我が家ではお団子を作って

2020年10月1日(木)は十五夜です!我が家ではお団子を作って 供えて、月を見る?なんとなく過ごしていた十五夜ですが、娘の指摘を受け、実際はこの行事に何をするのかわかっていないことに気づきました。みなさんはどのようにお過ごしでしょうか。

供えて、月を見る?なんとなく過ごしていた十五夜ですが、娘の指摘を受け、実際はこの行事に何をするのかわかっていないことに気づきました。みなさんはどのようにお過ごしでしょうか。十五夜?お月見?ということで、四季の行事教室で行われている「お月見のつどい」へ小2娘と参加してきました。豊橋市青少年センターで毎年開催されているようです。「レディースレクレーションわたぼうし」の方々が企画する十五夜にちなんだクイズや手遊びを楽しみながら、親子で十五夜のことを知るいい機会となりました。おいしいお団子も作りました!

「レディースレクレーションわたぼうし」さんは、主に豊橋市青少年センターで年に何回か「四季の行事教室」を開催しており、もう30年以上になるそうです。子供たちに日本の四季の行事を知ってもらうための素晴らしい活動だと思いました。

手作りのステージで、十五夜のお話をペープサートにして聞かせてくださいました。

お団子づくりは子供が作業しやすく、わかりやすい工夫がありました。美味しかったです。

今年はコロナ対策ということで限定10組、テーブルごとにレディースレクレーションわたぼうしの方がついて、いろいろと教えてくださいました。私も先輩お母さんとしてのアドバイスや四季についてのお話をきくことができ、本当に楽しかったです。今回参加したおかげで、我が家の季節の行事もより充実したものになると思います。

青少年センターホームページより「四季の行事教室」はこちらから→http://toyohashi-yc.jp/modules/pico/index.php?content_id=11

次回「四季の行事教室」は、12月6日(日)クリスマスのつどい

11月より申込み開始!

こちらもコロナ対策により、限定10組で、対象は市内在住の小学生とその家族とのことです。

豊橋市青少年センター

(0532)46-8925

http://toyohashi-yc.jp/

沖縄出身、豊橋で子育て中。豊橋の楽しいことを探しています!まこままのレポートでした

2020年09月30日

雨の日でも遊ぼう♪無料で実験ショーを楽しもう!

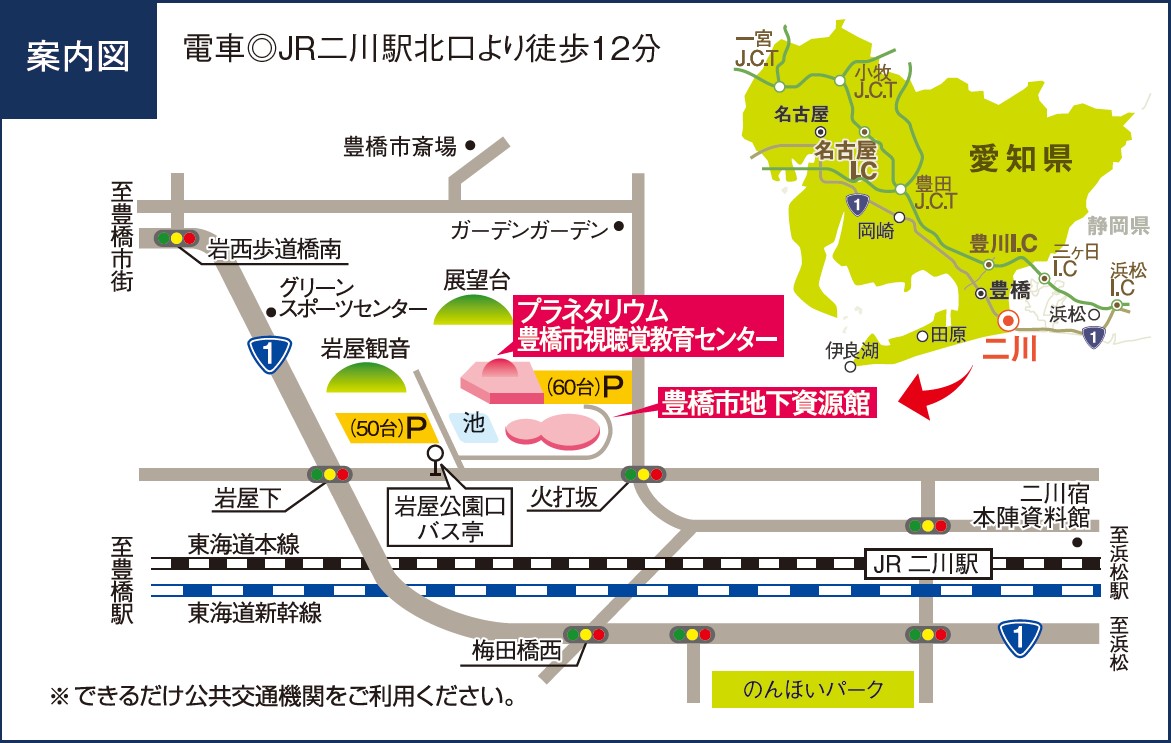

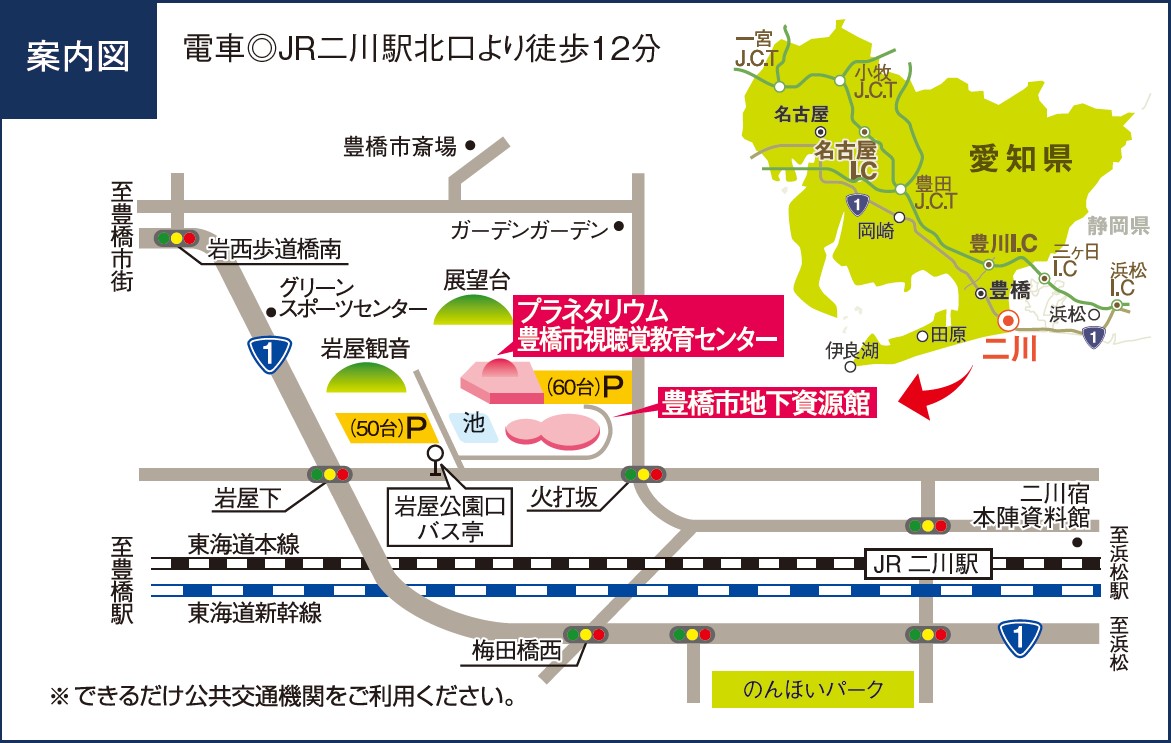

豊橋市視聴覚教育センターで実験ショー♪reported by まこまま

豊橋市視聴覚教育センター!子どもたちがお勉強するところとのイメージが強くありましたが、幼児から小学生、そして大人も楽しい時間を過ごすことができました。建物は古いですが、おむつ交換台や授乳室もあるようです。2階にはプラネタリウムがあり、1階のプチ科学館では科学に楽しく触れる展示や遊べるオモチャで遊ぶことができます。体験型科学館で、雨の日でも1日遊ぶことができます!施設内には飲食スペースが、とても小さいですがあります。晴れていれば外にもベンチがあります。

年間を通してたくさんのイベントを開催しています。今回は9月10月で行われている実験ショー「マイナス196℃の世界」に参加してきました。どこへ遊びに行こうか探していたところ、申し込みなしですぐに参加できる実験ショーがある!マイナス196℃?と、この196が気になり行ってみることにしました。

開催:9月26日(土) 10月3日(土)4日(日)17日(土)18日(日)24日(土)

場所:豊橋市視聴覚教育センター1階 第1研修室(講堂)

時間:13:40~約30分程度

費用:無料

自由席でした。早めに到着したので座って待っていました。

大人も楽しめる豆知識を教えてくださいます。実験は迫力があり見るだけでも楽しめるため、小さなお子さんも多くいました。

最後には実験を直接体験できました。参加した日は、小学生1人と幼児3人が体験に参加していました。

無料で参加できるのが驚きです!幼児から大人まで楽しめる実験ショーでした。気になっていたマイナス196℃も無事に解決してスッキリ!もう一度参加したいな。

沖縄出身、豊橋で子育て中。豊橋の楽しいことを探しています!まこままのレポートでした

豊橋市視聴覚教育センター!子どもたちがお勉強するところとのイメージが強くありましたが、幼児から小学生、そして大人も楽しい時間を過ごすことができました。建物は古いですが、おむつ交換台や授乳室もあるようです。2階にはプラネタリウムがあり、1階のプチ科学館では科学に楽しく触れる展示や遊べるオモチャで遊ぶことができます。体験型科学館で、雨の日でも1日遊ぶことができます!施設内には飲食スペースが、とても小さいですがあります。晴れていれば外にもベンチがあります。

年間を通してたくさんのイベントを開催しています。今回は9月10月で行われている実験ショー「マイナス196℃の世界」に参加してきました。どこへ遊びに行こうか探していたところ、申し込みなしですぐに参加できる実験ショーがある!マイナス196℃?と、この196が気になり行ってみることにしました。

開催:9月26日(土) 10月3日(土)4日(日)17日(土)18日(日)24日(土)

場所:豊橋市視聴覚教育センター1階 第1研修室(講堂)

時間:13:40~約30分程度

費用:無料

引用:とよはしプラネタリウムホームページ

自由席でした。早めに到着したので座って待っていました。

大人も楽しめる豆知識を教えてくださいます。実験は迫力があり見るだけでも楽しめるため、小さなお子さんも多くいました。

最後には実験を直接体験できました。参加した日は、小学生1人と幼児3人が体験に参加していました。

無料で参加できるのが驚きです!幼児から大人まで楽しめる実験ショーでした。気になっていたマイナス196℃も無事に解決してスッキリ!もう一度参加したいな。

沖縄出身、豊橋で子育て中。豊橋の楽しいことを探しています!まこままのレポートでした

2020年08月08日

小学生の夏休みの宿題!ポスター教室へ♪

小学生の夏休みの宿題!ポスター教室へ♪reported by まこまま

今年は夏休みが短くなり小学生の夏休みの宿題が少ないようです。宿題の定番ポスター作品に関しては提出しなくてもいい、または提出は自由と学校によってさまざま。

我が家の小2娘は学校から渡された応募できるポスターのリストをみて「全部提出するー!」と意気込んでいました。しかし、いざ画用紙を前にすると「ママ、ポスターてなに?どうやってかくの?」などと質問攻め。私は懸命に「ポスターを見て行動してもらえるようなキャッチコピーと・・・」と自分の今ある知識をもって説明してみたものの、制作の手順は?ポイントは?など話しながら私自身も疑問が。(・・?

そこで、チラシでみつけた「わくわく体験講座ポスター教室」に応募し参加しました。低学年の部は土日の2日連続、午前10時から12時に豊橋市青少年センターで開催。人気講座のようで、昨年は抽選により多くの応募者が参加できなかったようです。「今年は昨年より多く2回開催するので多くの方が受講できるようになった。」と先生がおっしゃっていました。教えてくれる先生は、冨田弘先生。長年、豊橋の小中学校で美術の先生をされていたようです。

開催場所の「豊橋市青少年センター」今回初めて行きました。

敷地は広くて何棟も建物があり、体育館やグラウンドもありました。子供向けイベントを多く開催しているようで、ポスター教室と同じ日にバドミントン教室も開催されていました。私たちは間違えてバドミントン教室の受付に並んでしまっていましたが、娘の持っている絵の具に気が付いてくれた親切なお母さんが「ポスター教室は研修棟ですよ。」と教えてくださり、時間に間に合って到着することができました。青少年センターのイベントに参加する際は、詳しい場所も事前に確認してくといいかもしれません

青少年センターの研修棟へ

受付で検温、消毒と感染対策をして入室。教室には長机が間隔をあけて配置、そこにイスが一脚づつセットされ、机上には汚れ防止の新聞紙がはってありました。始まると、先生がすぐに「親御さんはついていてもいなくてもいいですが、正直、いないほうがよろしいかと思います。」というような内容のお話をされ、「責任もって完成させます。」と心強いお言葉をいただきました。先生の手元には図鑑などの絵の資料がたくさんあり、それらを参考にして構図をねっていくようで、書くことが決まっていない方はどこへ応募するのかというところから相談にのってくれるようでした。

まず参加者にプリントが配られ、応募するポスターの内容に関する材料、イメージを文字に書き出すところからはじめていました。小2娘にできるのかと不安もありましたが、先生にお任せして私は教室を後にしました。終了時間少し前に迎えに行くと娘は楽しそうに片づけをしていてホッと一安心。先生が絵の配置や色など個々に相談に乗ってくれていたよう。スムーズに作業が進んでいました。

1日目で下書き、2日目に色塗りで完成。

1日目終了時には、作業途中のポスターを持ち帰って進めてきてもいいし、おいていってもいいとのことでした。娘は持って帰り、続きを進めてからまた次の日にもっていき2日目で完成。できる方はポスターを何枚仕上げてもいいようでしたが、参加した低学年の部では全員が1枚までの作業でした。「持ち帰る際は画用紙が曲がらないよう慎重に!」などと先生の熱心な呼びかけがあり、子供たちの作品を大切にしてくださっている気持ちが伝わってきました。2日目の完成時には「絵の具が乾いていない作品はそのまま乾かしておいて後日取りに来てもいい。」という配慮もありました。

冨田先生は気さくで話しやすく、私はここぞとばかりに先生を捕まえてポスター制作にあたっての質問をいくつかしました。先生は時間がない中、そのすべてにこころよく答えてくれ嬉しかったです。ポスターはアイディアで決まるとおっしゃっていたのが印象的でした。

講座では、色をぬるときの手順やパレットと筆洗の使い方、洗い方も教えてくれたようでした。おかげで娘は家に帰ってからもう1枚のポスターを仕上げる際、私への質問攻めはなくなり「ここの水は洗う用、ここは赤系用」などと筆洗について教えてくれ、後片付けもきれいにしてくれました。本当に助かりました!

小学生の夏休みの宿題は親にとっても一苦労。そんな方もいるのではないでしょうか。絵の具を上手に使って片付けてくれるだけでも助かると思います。もちろん学校でも教わっていると思いますが、日常ではない学校の外での指導は娘の心に強く残ったようでした。毎年開催されているとのこと、夏休みが近づいてきたら青少年センターのポスター教室をぜひチェックしてみてください!

豊橋市青少年センターのホームページはこちらから

↓

http://toyohashi-yc.jp

沖縄出身、豊橋で子育て中。豊橋の楽しいことを探しています!まこままのレポートでした

今年は夏休みが短くなり小学生の夏休みの宿題が少ないようです。宿題の定番ポスター作品に関しては提出しなくてもいい、または提出は自由と学校によってさまざま。

我が家の小2娘は学校から渡された応募できるポスターのリストをみて「全部提出するー!」と意気込んでいました。しかし、いざ画用紙を前にすると「ママ、ポスターてなに?どうやってかくの?」などと質問攻め。私は懸命に「ポスターを見て行動してもらえるようなキャッチコピーと・・・」と自分の今ある知識をもって説明してみたものの、制作の手順は?ポイントは?など話しながら私自身も疑問が。(・・?

そこで、チラシでみつけた「わくわく体験講座ポスター教室」に応募し参加しました。低学年の部は土日の2日連続、午前10時から12時に豊橋市青少年センターで開催。人気講座のようで、昨年は抽選により多くの応募者が参加できなかったようです。「今年は昨年より多く2回開催するので多くの方が受講できるようになった。」と先生がおっしゃっていました。教えてくれる先生は、冨田弘先生。長年、豊橋の小中学校で美術の先生をされていたようです。

開催場所の「豊橋市青少年センター」今回初めて行きました。

敷地は広くて何棟も建物があり、体育館やグラウンドもありました。子供向けイベントを多く開催しているようで、ポスター教室と同じ日にバドミントン教室も開催されていました。私たちは間違えてバドミントン教室の受付に並んでしまっていましたが、娘の持っている絵の具に気が付いてくれた親切なお母さんが「ポスター教室は研修棟ですよ。」と教えてくださり、時間に間に合って到着することができました。青少年センターのイベントに参加する際は、詳しい場所も事前に確認してくといいかもしれません

青少年センターの研修棟へ

受付で検温、消毒と感染対策をして入室。教室には長机が間隔をあけて配置、そこにイスが一脚づつセットされ、机上には汚れ防止の新聞紙がはってありました。始まると、先生がすぐに「親御さんはついていてもいなくてもいいですが、正直、いないほうがよろしいかと思います。」というような内容のお話をされ、「責任もって完成させます。」と心強いお言葉をいただきました。先生の手元には図鑑などの絵の資料がたくさんあり、それらを参考にして構図をねっていくようで、書くことが決まっていない方はどこへ応募するのかというところから相談にのってくれるようでした。

まず参加者にプリントが配られ、応募するポスターの内容に関する材料、イメージを文字に書き出すところからはじめていました。小2娘にできるのかと不安もありましたが、先生にお任せして私は教室を後にしました。終了時間少し前に迎えに行くと娘は楽しそうに片づけをしていてホッと一安心。先生が絵の配置や色など個々に相談に乗ってくれていたよう。スムーズに作業が進んでいました。

1日目で下書き、2日目に色塗りで完成。

1日目終了時には、作業途中のポスターを持ち帰って進めてきてもいいし、おいていってもいいとのことでした。娘は持って帰り、続きを進めてからまた次の日にもっていき2日目で完成。できる方はポスターを何枚仕上げてもいいようでしたが、参加した低学年の部では全員が1枚までの作業でした。「持ち帰る際は画用紙が曲がらないよう慎重に!」などと先生の熱心な呼びかけがあり、子供たちの作品を大切にしてくださっている気持ちが伝わってきました。2日目の完成時には「絵の具が乾いていない作品はそのまま乾かしておいて後日取りに来てもいい。」という配慮もありました。

冨田先生は気さくで話しやすく、私はここぞとばかりに先生を捕まえてポスター制作にあたっての質問をいくつかしました。先生は時間がない中、そのすべてにこころよく答えてくれ嬉しかったです。ポスターはアイディアで決まるとおっしゃっていたのが印象的でした。

講座では、色をぬるときの手順やパレットと筆洗の使い方、洗い方も教えてくれたようでした。おかげで娘は家に帰ってからもう1枚のポスターを仕上げる際、私への質問攻めはなくなり「ここの水は洗う用、ここは赤系用」などと筆洗について教えてくれ、後片付けもきれいにしてくれました。本当に助かりました!

小学生の夏休みの宿題は親にとっても一苦労。そんな方もいるのではないでしょうか。絵の具を上手に使って片付けてくれるだけでも助かると思います。もちろん学校でも教わっていると思いますが、日常ではない学校の外での指導は娘の心に強く残ったようでした。毎年開催されているとのこと、夏休みが近づいてきたら青少年センターのポスター教室をぜひチェックしてみてください!

豊橋市青少年センターのホームページはこちらから

↓

http://toyohashi-yc.jp

沖縄出身、豊橋で子育て中。豊橋の楽しいことを探しています!まこままのレポートでした

2020年07月13日

お母さんの心強い味方! こども保健課&こども発達センター取材レポ③

みなさん、こんにちは

年中児&2歳児の兄弟育児に日々奮闘中、パパママレポーターの おおはし です!

日にちが空いてしまいましたが、こちらの記事の続きになります。

取材レポ①

取材レポ②

こども保健課さんに引き続き、お隣のこども発達センターさんにお話を伺ってきました。

(※この内容は1月30日現在のお話です。)

まずはこども発達センターさんとは一体どんなところ??ということですが、

豊橋市こども発達センターは、子どもの成長発達を支援する、療育システムの拠点となることを目指し、平成22年4月に設置されました。当センターは、子どもの発達について、保護者の方に気軽にご相談いただき、子どもの育ちを支えるためにできることを保護者の方とともに考え、組み立てていく、そんな相談と支援のための場所

(ホームページより抜粋)

そして、大きく分けて

●相談部門

●診療部門

●リハビリテーション部門

●通園事業部門

があるそうです。

今回、お話を伺ったのは、事務長補佐の山内さん。

事前にいろいろな資料をご用意してくださりました。

よろしくお願いします

こども保健課さんに続き、こちらでもいくつか質問をさせていただきました。

Q1. 発達障害や身体障害などで心配なことがあったら、気軽に相談してもいいですか?

はい、18歳のお子様まで大丈夫です。

まずは相談部にご相談ください。

と、ホッとする回答をいただけました

相談部門が最初の窓口になるそうなので、まずはお電話にてご予約の上、足を運んでみてください。

ホームページからお借りしました

Q2. 相談部に面談で相談したい場合、紹介状はいりますか? また予約はすぐに取れますか?

紹介状は不要です。

面談の予約は、比較的スムーズにお取りできるかと思います。

面談は基本原則1回60分とし、相談部職員の臨床心理士、保健師、保育士さんのいずれかの方が対応してくださるとのこと。

私も長男が2歳くらいの時に一度相談に伺いましたが、長男の様子を見ながらとても親身に話を聞いてくださり、

心が軽くなったことを覚えています

詳しくはホームページこちらをご覧ください。

こちらも参考にしてください

Q3.外来グループ療育事業(親子通園)をされていますが、どのような児童が通っていますか?

親子通園(つつじ教室)のうち、ひまわり、すみれ、ばら組は、基本的に発達について心配があれば、豊橋市在住の年少児までの児童はどなたでも参加できますので、お気軽にご相談ください。

また、ゆり組は重症心身障害児を対象に支援をしております。

Q4.親子通園は、3歳までの発達が心配な子供さんを対象にしているとホームページにありますが、

3歳以降のフォローはどの様になりますか?

年中になり園に通うようになってからも、保護者からの相談にのったり、必要があれば園と連携を取って、フォローをして行きます。

保育園、幼稚園、認定こども園、小中学校への支援は、

主に巡回相談をしており、園や学校等からの依頼に応じて、随時実施しています。

Q5.3歳以降に発達障害と診断された方の対応は、していただけますか?

医師による治療、リハビリについては、発達センターで初めて診断をした場合のみ対応させていただいております。

転院は基本的には受け付けていないため、初めて診断を受けた病院に通院していただく形になります。

また、セカンドオピニオンも受けておりません。

相談部へのご相談は可能です。

お利口さんに遊んでいます

Q6.ギフテッドの児童の診断や発達支援は、どのようにされてますか?

(※ギフテッド【gifted】とは、生まれつき飛び抜けた才能やすぐれた知力を持っている人のことで、’天から才能を授かった人’として知られていますが、突出した才能を持つ反面、とても苦手なことや困難を抱えていることがあります。)

ギフテッドの児童の支援は、通院支援になります。

保護者の方が、ギフテッドかも?と気にして受診されたことは過去には一度もありませんが、他のさまざまな障害を抱えており通院を続ける中で、ギフテッドと診断された児童は複数人います。

Q7.1階のプレイルームは、センター利用者でなくても使用可能ですか?

可能です。

ただし、子どもと保護者が「一緒に楽しく遊んだり触れあったりする」ことを目的に設置をしていますので、子どもだけでの利用はできません。

と、保健課さんからの取材でここまでではや1時間半以上、、

お利口にしていた次男坊も限界に達し、

騒ぎ始めたので、まだまだ聞きたいことがありましたし、つつじ教室の方への質問もしたかったのですが、

ここでタイムアウトとなりました

ちなみに、たむらさんのお坊っちゃまは、こども保健課の方とお利口に遊んで待っててくれました

こども発達センターさんの支援内容は、とても多岐にわたり、今回の取材だけではすべてをお聞きすることができなかったので、

また機会があれば、次はつつじ教室さんへの取材にも行けたらいいなと思いました。

そして、少しでも悩んでいたり困っていることがあれば、まずは相談部さんへお電話してみてください

0532-39-9200

この記事で、こども保健課さんとこども発達センターさんへの取材記事は終わりです。

こども保健課山本さん、こども発達センター山内さん、お忙しいところ、本当にありがとうございました!!

(※この内容は、1月31日現在のお話です)

年中児&2歳児の兄弟育児に日々奮闘中、パパママレポーターの おおはし です!

日にちが空いてしまいましたが、こちらの記事の続きになります。

取材レポ①

取材レポ②

こども保健課さんに引き続き、お隣のこども発達センターさんにお話を伺ってきました。

(※この内容は1月30日現在のお話です。)

まずはこども発達センターさんとは一体どんなところ??ということですが、

豊橋市こども発達センターは、子どもの成長発達を支援する、療育システムの拠点となることを目指し、平成22年4月に設置されました。当センターは、子どもの発達について、保護者の方に気軽にご相談いただき、子どもの育ちを支えるためにできることを保護者の方とともに考え、組み立てていく、そんな相談と支援のための場所

(ホームページより抜粋)

そして、大きく分けて

●相談部門

●診療部門

●リハビリテーション部門

●通園事業部門

があるそうです。

今回、お話を伺ったのは、事務長補佐の山内さん。

事前にいろいろな資料をご用意してくださりました。

よろしくお願いします

こども保健課さんに続き、こちらでもいくつか質問をさせていただきました。

Q1. 発達障害や身体障害などで心配なことがあったら、気軽に相談してもいいですか?

はい、18歳のお子様まで大丈夫です。

まずは相談部にご相談ください。

と、ホッとする回答をいただけました

相談部門が最初の窓口になるそうなので、まずはお電話にてご予約の上、足を運んでみてください。

ホームページからお借りしました

Q2. 相談部に面談で相談したい場合、紹介状はいりますか? また予約はすぐに取れますか?

紹介状は不要です。

面談の予約は、比較的スムーズにお取りできるかと思います。

面談は基本原則1回60分とし、相談部職員の臨床心理士、保健師、保育士さんのいずれかの方が対応してくださるとのこと。

私も長男が2歳くらいの時に一度相談に伺いましたが、長男の様子を見ながらとても親身に話を聞いてくださり、

心が軽くなったことを覚えています

詳しくはホームページこちらをご覧ください。

こちらも参考にしてください

Q3.外来グループ療育事業(親子通園)をされていますが、どのような児童が通っていますか?

親子通園(つつじ教室)のうち、ひまわり、すみれ、ばら組は、基本的に発達について心配があれば、豊橋市在住の年少児までの児童はどなたでも参加できますので、お気軽にご相談ください。

また、ゆり組は重症心身障害児を対象に支援をしております。

Q4.親子通園は、3歳までの発達が心配な子供さんを対象にしているとホームページにありますが、

3歳以降のフォローはどの様になりますか?

年中になり園に通うようになってからも、保護者からの相談にのったり、必要があれば園と連携を取って、フォローをして行きます。

保育園、幼稚園、認定こども園、小中学校への支援は、

主に巡回相談をしており、園や学校等からの依頼に応じて、随時実施しています。

Q5.3歳以降に発達障害と診断された方の対応は、していただけますか?

医師による治療、リハビリについては、発達センターで初めて診断をした場合のみ対応させていただいております。

転院は基本的には受け付けていないため、初めて診断を受けた病院に通院していただく形になります。

また、セカンドオピニオンも受けておりません。

相談部へのご相談は可能です。

お利口さんに遊んでいます

Q6.ギフテッドの児童の診断や発達支援は、どのようにされてますか?

(※ギフテッド【gifted】とは、生まれつき飛び抜けた才能やすぐれた知力を持っている人のことで、’天から才能を授かった人’として知られていますが、突出した才能を持つ反面、とても苦手なことや困難を抱えていることがあります。)

ギフテッドの児童の支援は、通院支援になります。

保護者の方が、ギフテッドかも?と気にして受診されたことは過去には一度もありませんが、他のさまざまな障害を抱えており通院を続ける中で、ギフテッドと診断された児童は複数人います。

Q7.1階のプレイルームは、センター利用者でなくても使用可能ですか?

可能です。

ただし、子どもと保護者が「一緒に楽しく遊んだり触れあったりする」ことを目的に設置をしていますので、子どもだけでの利用はできません。

と、保健課さんからの取材でここまでではや1時間半以上、、

お利口にしていた次男坊も限界に達し、

騒ぎ始めたので、まだまだ聞きたいことがありましたし、つつじ教室の方への質問もしたかったのですが、

ここでタイムアウトとなりました

ちなみに、たむらさんのお坊っちゃまは、こども保健課の方とお利口に遊んで待っててくれました

こども発達センターさんの支援内容は、とても多岐にわたり、今回の取材だけではすべてをお聞きすることができなかったので、

また機会があれば、次はつつじ教室さんへの取材にも行けたらいいなと思いました。

そして、少しでも悩んでいたり困っていることがあれば、まずは相談部さんへお電話してみてください

0532-39-9200

この記事で、こども保健課さんとこども発達センターさんへの取材記事は終わりです。

こども保健課山本さん、こども発達センター山内さん、お忙しいところ、本当にありがとうございました!!

(※この内容は、1月31日現在のお話です)